「レオパの繁殖に挑戦してみたい!」

「はじめての繁殖だから、交配から卵の管理や孵化までの一連の流れを知りたい!」

そんな人のために、2015年からヒョウモントカゲモドキ(レオパードゲッコー、以下レオパ)に囲まれて暮らしている私、のの(X:@leopalife Instagram:@nono_leopalife)がレオパの繁殖ガイドとして、【交配から孵化までの流れと注意すべきポイント】について解説します。

この【初心者向けレオパ繁殖ガイド】は全8回で展開しており、今回はその第7回目です。

【初心者向けレオパ繁殖ガイド】全8回のリンクはこちらから。

- ①基本の”遺伝”から学ぼう!

- ②遺伝子のホモとヘテロを理解しよう!

- ③優性・劣性・共優性遺伝を理解しよう!

- ④モルフの計算方法を理解しよう!

- ⑤ポッシブルヘテロ表記を理解しよう!

- ⑥交配させるペアの選び方と注意点

- ⑦交配から孵化までの過程とポイント★今ここ

- ⑧番外編:モルフの呼び方について

第1回目から読みたい!という方はこちらから読んでみてくださいね。

のの

ののこのシリーズでは、生物の知識が中学生で止まっている30代半ばの私が、”ちょっと前の私”のような方を対象に、超わかりやすく解説していきます!

簡単に、この【初心者向けレオパ繁殖ガイド】のコンセプトをお伝えします。

このコンセプトは第1回目の記事にも書かれてあることなので、はじめましての方はアコーディオンを開いて読んでいただけると嬉しいです。

初心者向けレオパ繁殖ガイドのコンセプト

【初心者だけど、レオパの繁殖や遺伝について知識をつけたいと思っている人】が、レオパの遺伝を理解し、モルフの計算をできるようになることを目標にしています。

また、実際に繁殖に挑戦するときに知っておかなければいけない、繁殖においての注意点もご紹介します。

全8回の記事を通して、専門的な遺伝の知識というよりは【爬虫類の界隈で通用する程度の知識】や【レオパ飼育者として知っておいて損はない知識】を知っていただき、身につけていただけると幸いです。

さて、前書きが長くなってしまいましたが、この記事のポイントは、以下の通りです。

繁殖はリスク覚悟で臨みましょう。

適切で安全なクーリング(冬眠の擬似体験)を行い、リスクを極力減らすようにしましょう。

産卵に備えた適切な産卵床の準備や温度管理、生まれてきたベビーの管理はもちろんですが、繁殖に使用したメスをしっかり養生させることを忘れずに。

前回(第6回目)は繁殖を狙うペアの選び方を解説しましたが、今回は実際の繁殖の手順の話に入っていきます。

今回の記事を最後まで読むと、実際のレオパの繁殖手順や流れとその時々で注意すべきことを理解することができます。

新たな命が問題なく誕生することのできるように、しっかり把握して準備をしましょう。

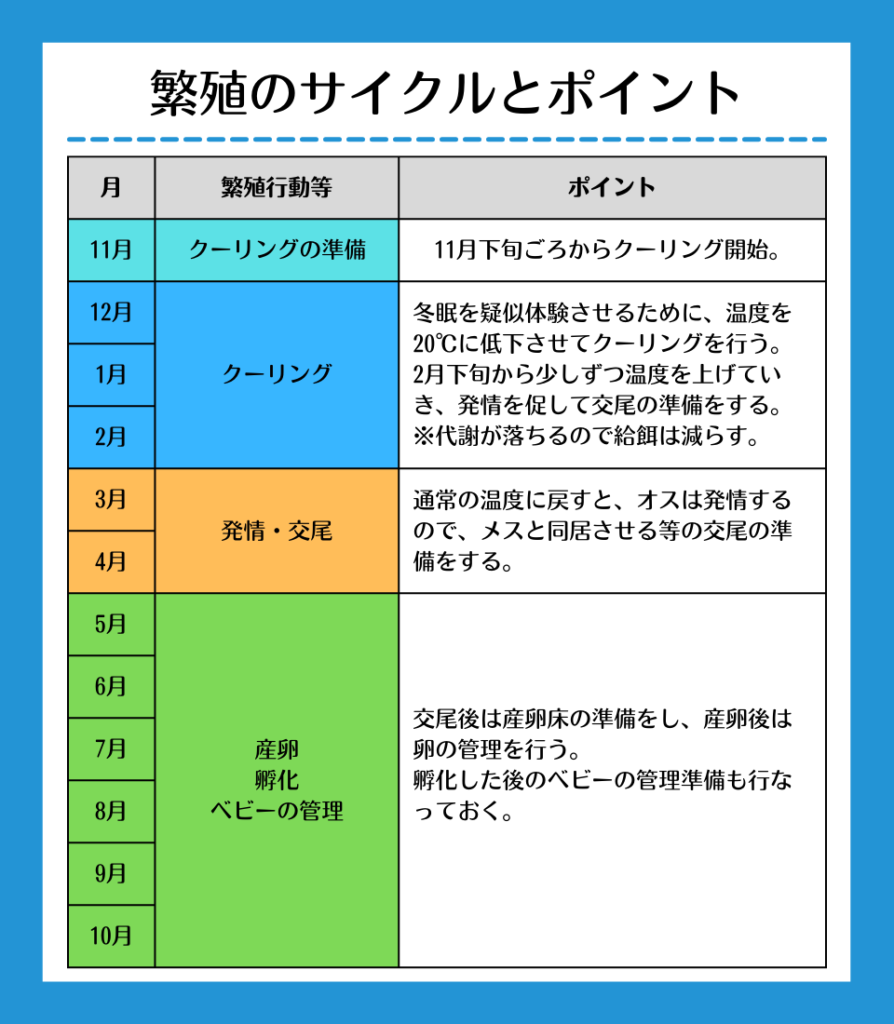

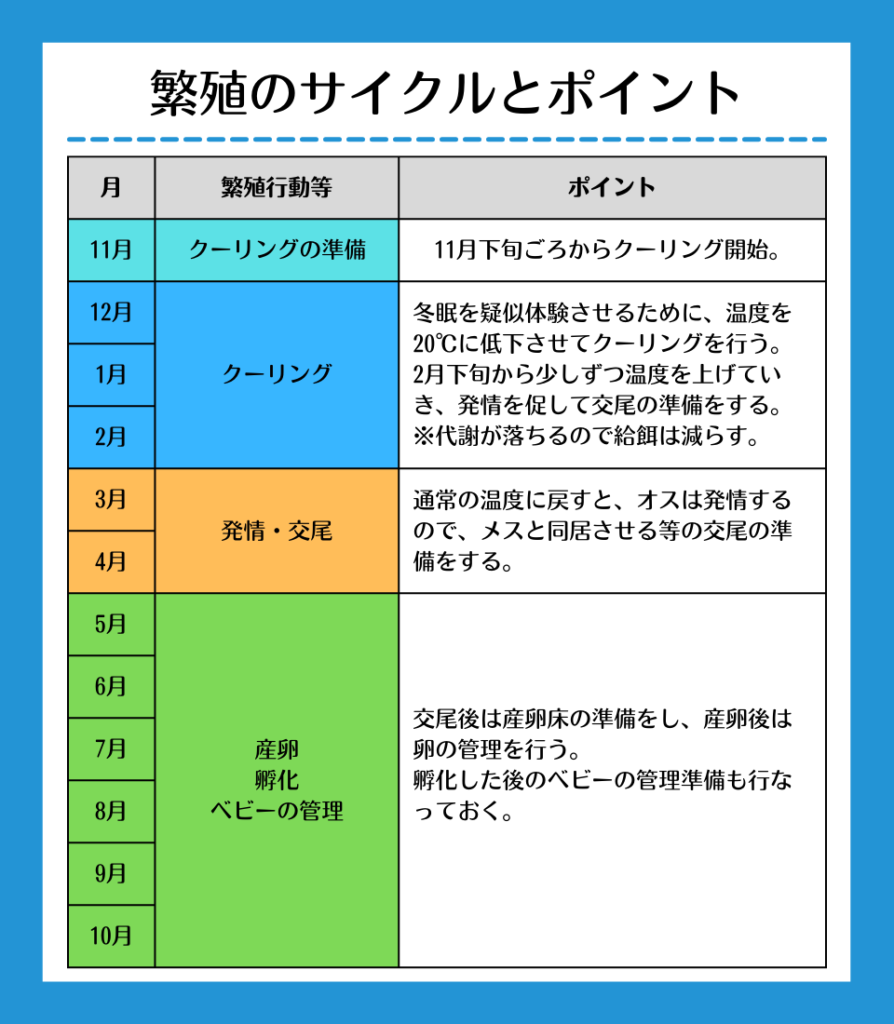

繁殖のサイクルと注意すべきポイント

繁殖のサイクルとポイントはザックリと表すと下の表のようになります。

11月後半から12月になったら少しずつ飼育温度を下げていき、冬眠を疑似体験させます。

これを「クーリング」といいます。

クーリングを経験させたら、2月下旬から3月〜4月にかけて徐々に飼育温度を戻していきます。

そうすることで、オスに発情が見られ、交尾が成功すれば産卵に至ります。

産卵後は卵の管理、そして卵から孵化したベビーの管理が待っています。

それでは、繁殖サイクルに基づいて作業について解説していきますね。

クーリング:11月〜2月

レオパの自生地では冬に雪が降る地域もあるため、野生のレオパは冬眠します。

このクーリングは、発情を促して繁殖のきっかけを与えるものとしても重要です。

クーリングの後に温度を上げることで繁殖行動のスイッチが入り、交尾を行うようになります。

クーリングの期間は低温でレオパの個体の代謝も下がるため、餌の量を減らします。

そのため、クーリングを行う前には必ず餌を十分に与えて、個体を健康な体にしておくことが重要です。

クーリングでは、ケージ内の空気温度を20℃ほどに下げます。

高温のスポットも含めて、時間をかけてケージ内全体の温度が20℃くらいになるように下げていきます。

ただし、常にヒーターはセットしたままにしておいて、低温によるトラブルにすぐに対処できるようにしておきましょう。

そして、必ず保温するスポットを狭くてもいいので残しておきます。

ちなみに、湿度は今まで通りに維持しましょうね。

クーリング期間は長くても11月下旬〜2月いっぱいまでの約3ヶ月です。

先述しましたが、個体の代謝が低温によって下がっているので、今までよりも給餌の間隔を長くします。

もし餌を食べない場合は、無理に与えようとしてはいけません。

無理に与えると低温のために消化できず、吐き戻してしまいます。

クーリングが成功すると、お腹は凹んでも尾は痩せることはありません。

尾が急激に痩せてくるようなら、必ずクーリングを中止し、通常の飼育に戻します。

そして繁殖自体もストップして来季に持ち越しましょう。

通常の飼育に戻してあげれば健康状態は回復していくことがほとんどですが、中にはそのまま痩せ細り死んでしまう個体も存在します。

これがクーリングに伴うリスクです。

ブリーダーによっては、確実に発情や交尾をさせ、有精卵を産む確率を上げるためにクーリング時の温度をさらに下げて、保温スポットもなくし、クーリング期間も長くして餌を完全に抜くケースもあります。

ただし、これはハイリスクを承知の上で行う方法なので、繁殖経験が少ない飼育者はリスクの低い方法で繁殖を目指すようにしたいですね。

ここでクーリングのポイントをまとめておきます。

- クーリング期間は長くても11月下旬〜2月いっぱいを目安にする。

- クーリングの前に餌を十分に与えて健康な個体にしておく。

- クーリングの時はケージ内全体の温度を20℃に下げる。

ただし、床面の一部は狭くてもヒーターで保温しておく。

- クーリング時は代謝が下がるため、給餌を少なくし、無理には与えない。

- クーリング序盤に尾が痩せてくるようなら、クーリングを中止し通常の温度に戻して飼育する。

繁殖は来季以降に行うようにする。

この5つのクーリングのポイントを守って、なるべく安全な繁殖を目指してくださいね。

交尾の準備:2月〜3月/4月

2月下旬になったら、下げていた飼育温度を徐々に上げていき、3月〜4月には元の飼育温度に戻すようにします。

高温のスポットを30℃前後に戻すと、オスが発情するようになります。

発情したオスにメスを見せると、尾を振るわせて交尾を迫ります。

ただし、オスの発情にも個体差があり、春の兆しが感じられない早い時期に無理に温度を上げても、交尾に成功しない場合もあります。

例えば、交尾をしたとしても産卵に至らなかったり、無精卵を産む場合などです。

さらに、メスのクーリングがうまくいかなかった場合、オスを受け入れないこともあります。

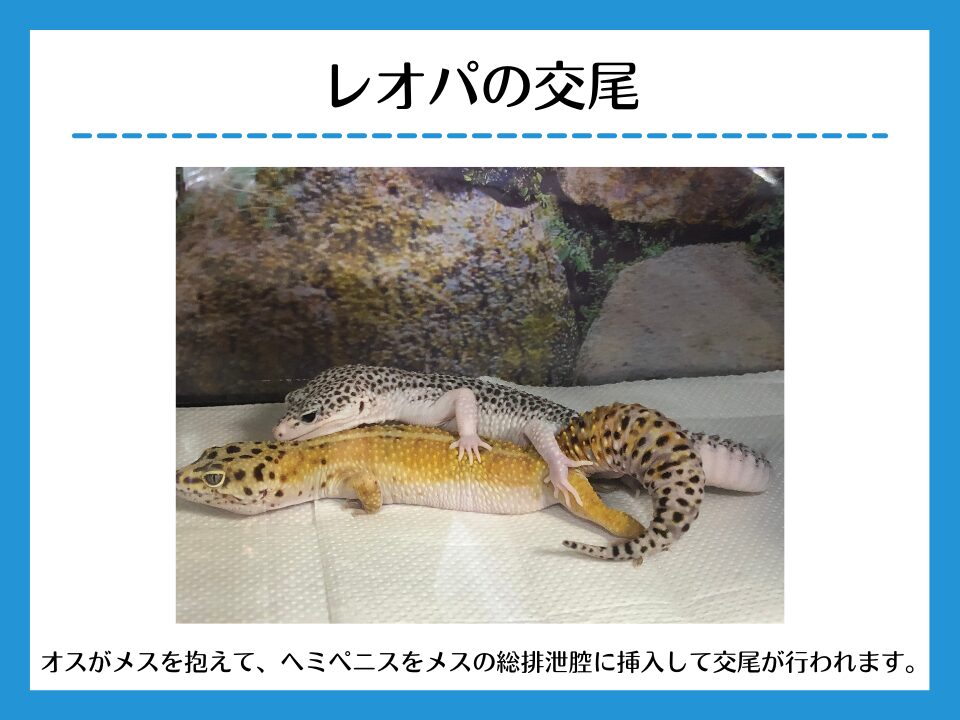

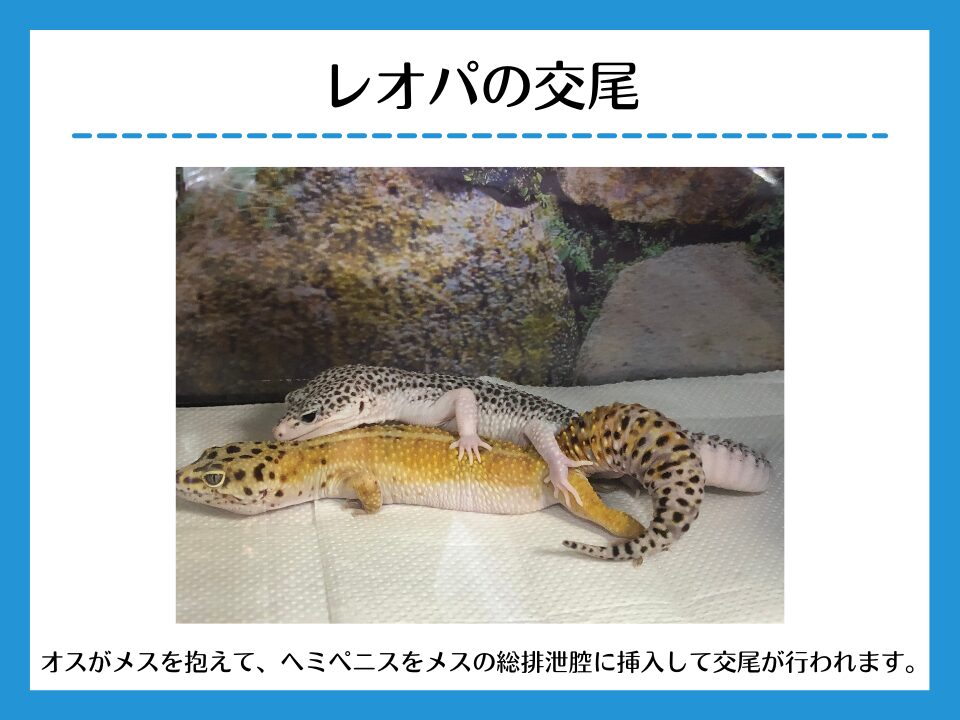

交尾:3月〜4月

飼育温度を完全に戻したら、オスのケージ内にメスを入れます。

相性が良ければ、メスがオスを受け入れて、オスはメスを押さえて交尾をします。

交尾がうまくいかないときは、一度別々のケージに戻し、2〜3日後に再度一緒にします。

それでもメスが交尾を拒否するようなら、1週間ほど期間を空けて再度一緒にしてみます。

何度か繰り返してもうまくいかないようなら、繁殖は来季に持ち越しましょう。

交尾が成功しても一度の交尾では受精が完了していない場合もあるので、念のため1〜2日後に再度一緒にして交尾をさせます。

交尾が成功したかどうかに関わらず、ペアリングさせた後は別々のケージに移しましょう。

交尾後は、早ければ2週間、遅くても1ヶ月前後で産卵します。

産卵までの期間には個体差があるので、よく観察しましょう。

抱卵しているのにも関わらず1ヶ月以上経っても産卵しない場合は、卵詰まりの可能性があります。

レプタイルクリニックなどのレオパを診てもらえる動物病院で診察してもらいましょう。

産卵の準備:4月以降

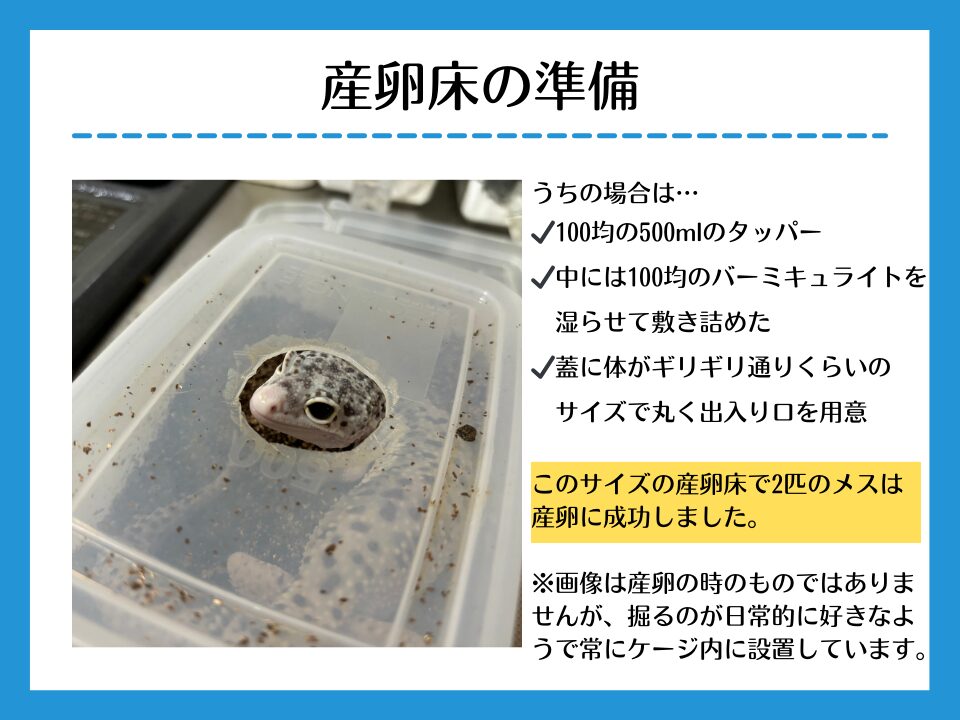

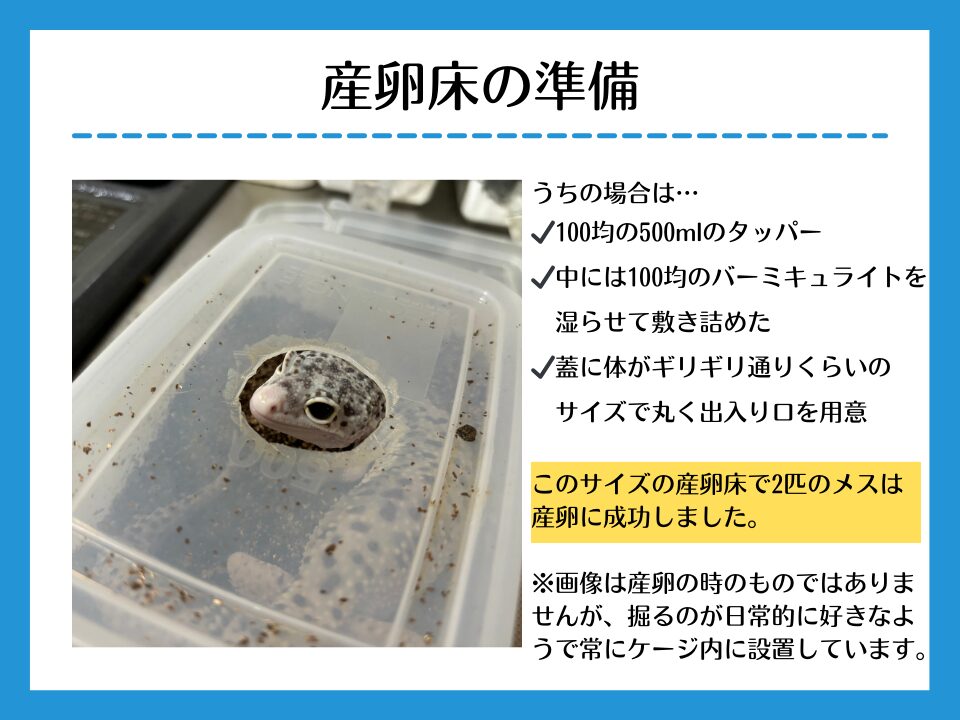

産卵に備えて、事前にメスが卵を産みつけられる場所となる「産卵床」を用意します。

メスは土に穴を掘って卵を産む習性があるので、産卵床には幅20cm×深さ15cmほどあるタッパーなどの容器が便利です。

タッパーの中には湿度を維持出来る

- 赤玉土

- ヤシガラ

- バーミキュライト

などを湿らせてから敷き詰め、メスが自由に掘れるようにします。

この産卵床をメスのケージ内にセットして産卵を待ちます。

また、タッパーの一部を切り取って出入り口にすると、そこからメスが入って産卵床として使ってくれます。

習性として、メスは暗い場所での産卵を好む傾向があるので、タッパーを使う際も半透明のものを使用した方が良いでしょう。

神経質なメスは、産卵床を掘っている際に人が覗くと産卵をやめてしまい、それが続くと卵詰まりに繋がる危険性もあります。

そのため、産卵が終わるまでケージの側面を紙などで覆って刺激しないようにする方法もあります。

メスが産卵床を掘っても産卵しない場合は、産卵床の深さが足りない可能性があります。

その際は、大きめのサイズの産卵床を用意するなどの工夫をしましょう。

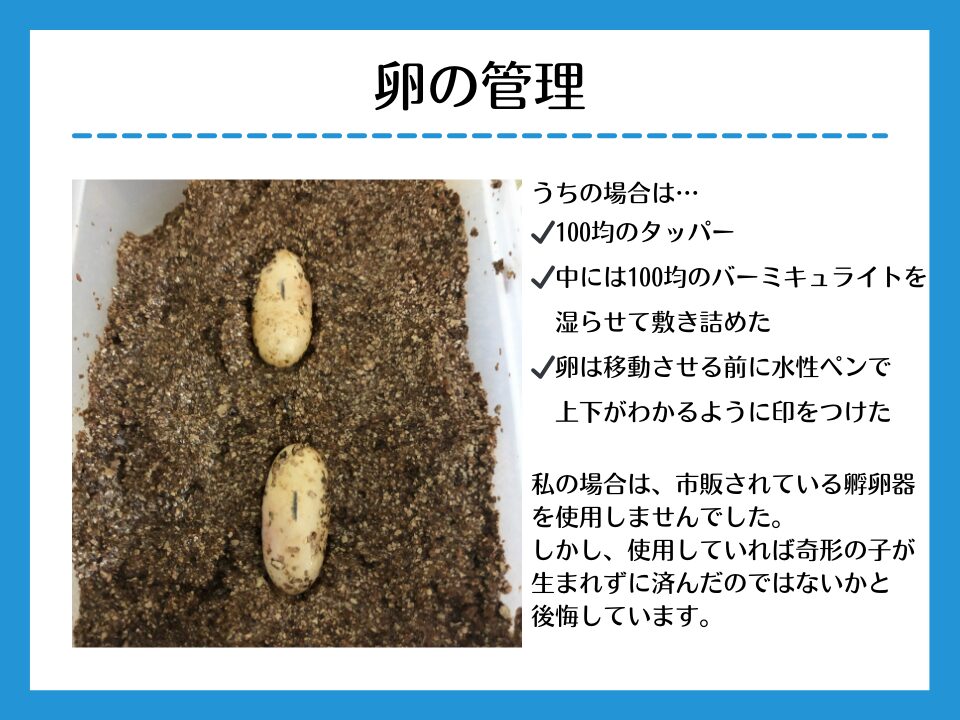

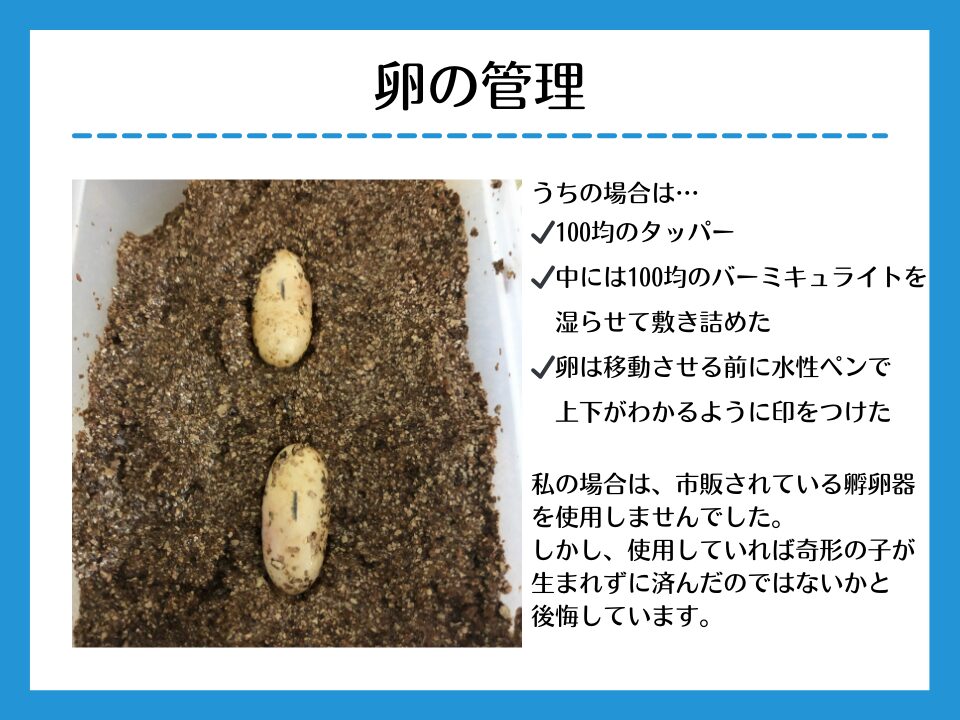

卵の管理

メスは、一度の産卵で2個の卵を産みます。

そして、約20日ごとに産卵を繰り返します。

産卵と産卵の間の期間には、しっかりと栄養のある餌を与えて、産卵のための栄養を補給させることが大切です。

産卵を確認したらすぐに卵を取り出しますが、この時に卵の位置に注意しましょう。

上になっている部分にペンなどで印をつけて、上下が反転しないように十分に注意を払いましょう。

取り出した卵は、床材を入れたタッパーなどの容器に移します。

容器の側面には、小さな空気穴を開けておきます。

床材には、湿らせたバーミキュライトや孵化専用の床材である「ハッチライト」などを使用します。

床材の上に卵が上下反転しないように並べ、容器内の湿度が80〜90%程度を保つように蓋をして管理します。

孵卵器は爬虫類用のものが販売されており、初心者なら孵卵器で管理した方が失敗は少ないです。

温度と湿度を自動管理できるものであれば、かなり便利ですね。

少しお値段が高いですが、湿度も温度も管理できる爬虫類用の孵卵器のリンクを置いておきます。

皆さんの「レオパの繁殖」に後悔が出ませんように…

孵化

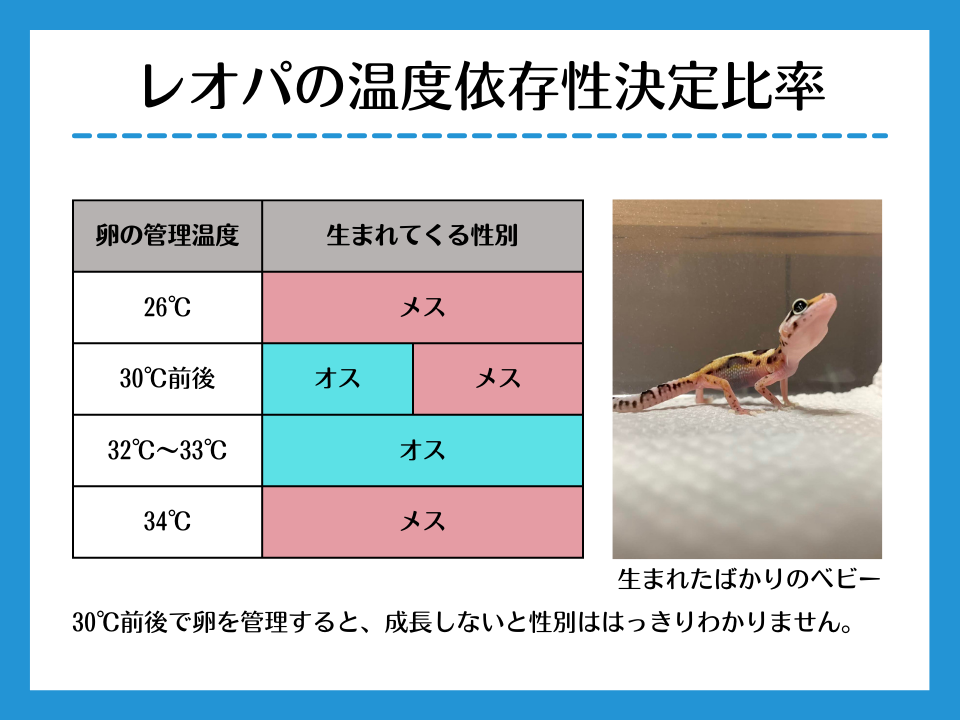

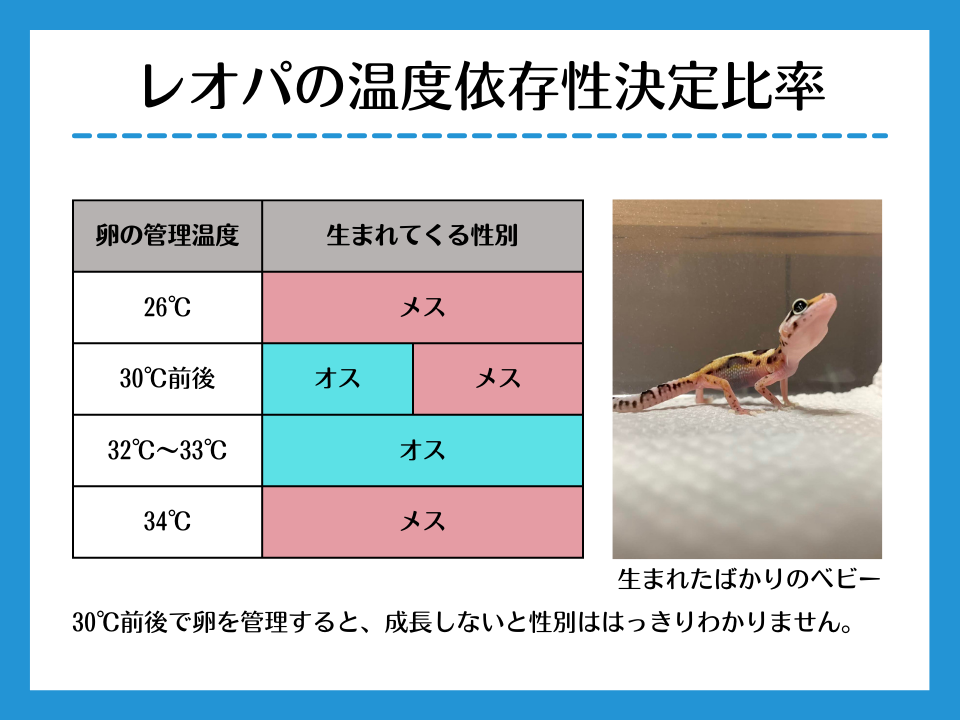

レオパは、卵を管理している温度で性別が変わる「温度依存性決定」という特性を持っています。

他の一部の爬虫類にも「温度依存性決定」による性決定が見られ、高温、低温、中間温によって性別が決まります。

レオパの場合は、

- 30℃前後ではメスオスの比率は半々

- 32〜33℃の高温ではオス

- 34℃または26℃でメス

になるとされています。

性別にこだわらなければ、30℃前後で管理すればOKです。

ちなみに、高温で卵を管理すると40日ほどで孵化しますが、低温だと孵化まで2ヶ月〜2ヶ月半ほどの時間がかかります。

完全に殻を破って外に出てきたベビーは、一晩、孵化容器の中で過ごさせます。

翌日になったら、孵化容器から飼育容器に移してベビーの管理・飼育をしていきましょう。

ベビーの管理

孵化直後のベビーはアダルトの個体よりも乾燥に弱いため、湿らせた水苔を詰めたタッパーなどを飼育容器内に設置するなどして、湿度を高めに保ちましょう。

数日中に初めての脱皮を行います。

その、脱皮の後に初給餌を行なってください。

一度、餌を食べ始めたら、温度を高めに設定してどんどん成長させましょう。

ベビーの時にしっかり給餌して温度も高めに保っておくと、後々の発色も豊かになり、健康な個体にもなります。

ベビーの飼育のポイントは以下の通りです。

- ケージ内の温度管理

高温の場所:30℃〜32℃

低温の場所:25℃〜28℃

- ケージ内の湿度管理

終日60%〜80%を維持

- 給餌

毎日〜2日に1回、S〜Mサイズのコオロギにカルシウム剤をダスティングして(まぶして)食べるだけ与える。

コオロギがレオパを齧ることがあるので、給餌はピンセットで行うこと。

繁殖させたメスについて

メスは一度の繁殖で、一度に2個の卵を産卵し、その産卵を1〜10回繰り返します。

メスは産卵後、かなりの体力を消耗するとともに、かなり痩せてしまい、元の姿に回復するのに半年以上の時間を要する場合もあります。

回復してもまたすぐに産卵させれば、体力の消耗激しく、短命で終わってしまうこともあるのです。

回復に時間のかかったメスは、2年続けての繁殖はさせないようにしましょう。

繁殖・産卵は命懸けです。

命をかけて一生懸命頑張ってくれたメスには十分に静養させてあげましょう。

遺伝について

ここで初めて、レオパの遺伝に興味を持つ方もいらっしゃるかもしれません。

特に、初めて繁殖に挑戦し、生まれてきた「いま目の前にいるレオパベビー」のモルフに興味がある方が多いのかなと思います。

是非、この【初心者向けレオパ繁殖ガイド】の第1回目〜第5回目を改めて読んでいただき、

- モルフ計算サイトでの理論上生まれてくるはずのレオパのモルフ

と

- 実際に生まれてきた目の前にいるレオパのモルフ

との違いを確認していただきたいです。

「業として生まれてきたレオパを販売することを決めている人」も、理論上生まれてくるはずのレオパのモルフ名を付けて販売するのではなく、目の前にいる生まれてきたレオパのモルフ名を付けて販売してあげてくださいね。

【初心者向けレオパ繁殖ガイド】全8回のうち繁殖のモルフ計算に関するリンクはこちらから。

まとめ:交配から孵化までの流れと注意すべきポイント

レオパの繁殖ガイドとして、【交配から孵化までの流れと注意すべきポイント】を解説しましたが、いかがでしたか?

もう一度、まとめておくと…

繁殖はリスク覚悟で臨みましょう。

適切で安全なクーリング(冬眠の擬似体験)を行い、リスクを極力減らすようにしましょう。

産卵に備えた適切な産卵床の準備や温度管理、生まれてきたベビーの管理はもちろんですが、繁殖に使用したメスをしっかり養生させることを忘れずに。

次回は、繁殖ガイドの番外編として『モルフの呼び方』について解説します。

繁殖ガイドとは直接関係がないかもしれませんが、爬虫類の界隈で通用する程度の知識を持つレオパ飼育者さんを増やしたいという想いのもと展開しているので、ご紹介しますね。

知らなかったものや、曖昧に呼んでいたものが、はっきり整理できますよ。

次回で繁殖ガイドも最後!最後までしっかりお付き合いくださいね。

それでは、次回の記事でお会いしましょう〜!

【初心者向けレオパ繁殖ガイド】全8回のリンクはこちらから。