- レオパのケージ掃除、正しいやり方がわからない…。

- 掃除の頻度って、どのくらいが適正?カビが怖くて不安…。

レオパとの暮らしが始まったばかりのあなたは、きっとこんな疑問や不安でいっぱいですよね。その気持ち、とてもよく分かります。

でも、大丈夫です。 ケージの掃除は、ポイントさえ押さえれば決して難しくありません。それどころか、愛するレオパの健康を守り、異変にいち早く気づける「最高のコミュニケーションタイム」に変わります。

この記事では、レオパ飼育10年以上の私が、初心者がつまずきがちなポイントを徹底的に解説します。

- 5分で終わる「毎日の掃除」

- カビを根絶する「月1の丸洗い」

- 掃除中に絶対見るべき「健康チェックリスト」

この記事を読み終える頃には、あなたはレオパケージ掃除への不安が自信に変わり、自信を持ってレオパのお世話ができるようになっていますよ。

ちなみに、この【初心者必見!レオパ飼育ガイド】は全10回で展開しており、今回はその第4回目です。

【初心者必見!レオパ飼育ガイド】全10回のリンクはこちらから。※執筆中

- ①飼い方の基本:飼育環境を確認しよう!

- ②飼育環境の整え方:必要なものを把握してケージと器材を揃えよう!

- ③餌と給餌方法:健康的な食事を考えよう!

- ④ケージの掃除方法:メンテナンス時に健康状態もチェックしよう!★今ここ

- ⑤育て方:成長ステージ毎の飼育方法と長生きのコツを知ろう!

- ⑥導入〜月々のランニングコスト:飼育に必要な費用を知っておこう!

- ⑦触れ合い方:ハンドリング方法と慣れさせ方のコツ

- ⑧正常な脱皮とトラブル対策:温浴の方法もご紹介!

- ⑨健康管理:主な病気について!予防と対処法

- ⑩モルフ別飼育方法:品種によるお世話方法の違いを理解しよう!

のの

ののこのシリーズでは、実際のレオパ飼育での経験則だけではなく、レオパに関するあらゆる書籍から得た知識やレオパ飼育の諸先輩の声を元に、レオパの飼育方法について解説しています。

簡単に、この【初心者必見!レオパ飼育ガイド】のコンセプトをお伝えします。

【レオパの飼育を始めたいと思っている人】が、爬虫類の飼育を理解し、問題なくレオパの飼育を始められるようになることを目標にしています。

生き物の飼育には「完全なる正解」は存在せず、1匹1匹に合わせた飼育方法を見つけ出す必要があります。

目の前にいる1匹に合わせた飼育方法を見つけ出すのが、生き物飼育の醍醐味でもあります。

全10回の記事は最低限の飼育方法であり、基本となるものです。

飼育事例などもご覧になりながら、じっくりと【その個体に合った飼育方法】を探っていただけると幸いです。

さて、第4回目の今回は、餌のお話と並ぶほどレオパの健康を左右する非常に重要なテーマである「掃除とレオパの健康チェック」についてです。

「ケージ掃除、どれくらいの頻度で具体的に何をすればいいの?」といった疑問をスッキリ解消し、「メンテナンス時にできる健康チェック」についてもご紹介します。あなたのレオパが元気に育つための環境を一緒に考えていきましょう!

この記事を書いた人

のの

レオパと暮らす主婦ブロガー

- エコロギー公認アンバサダー。

- 2015年よりレオパと暮らす。

- 2019年に自宅にて繁殖に成功。

- レオパ飼育や繁殖に関するあれこれを発信中。

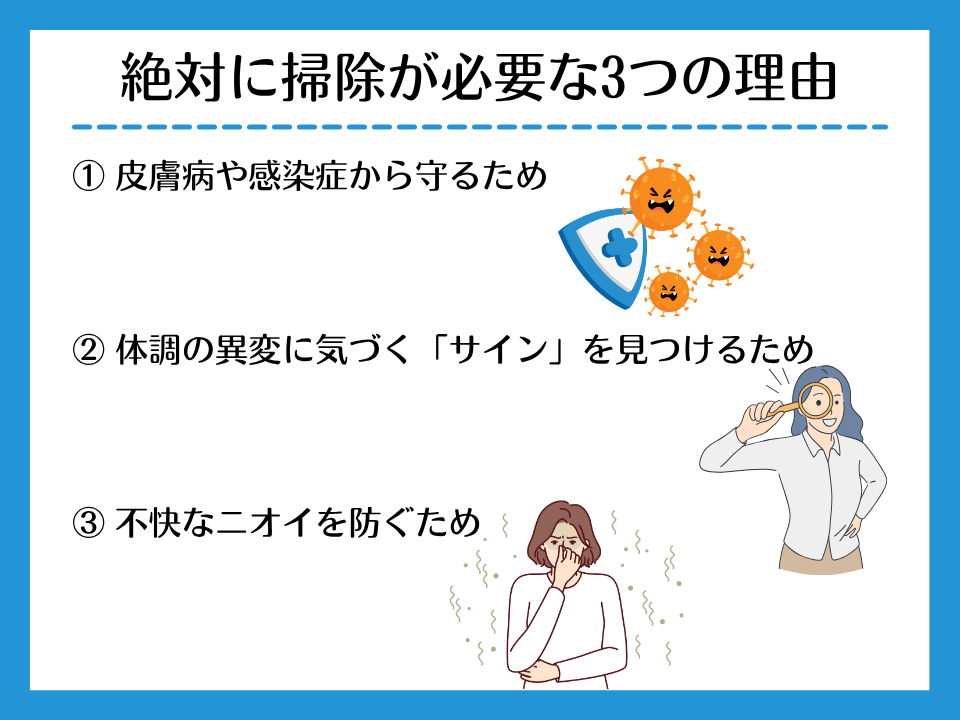

なぜ掃除が必要?サボると怖い3つの理由

掃除は人間にとっても健康に暮らすために大事なものなので、「掃除の必要性」は理解されている方がほとんどではないでしょうか?ただ、「少しくらい大丈夫だろう」という油断は、レオパを危険に晒します。

掃除がなぜ絶対に必要なのか、3つの理由をまず頭に入れておきましょう。

理由1:レオパを皮膚病や感染症から守るため

フンや食べ残しは、雑菌やカビの温床です。不衛生な環境は、レオパの皮膚病や感染症に直結します。ケージを清潔に保つことは、飼い主ができる最高の病気予防です。

理由2:体調の異変に気づく「サイン」を見つけるため

毎日の掃除は、レオパの健康状態を知る絶好のチャンスです。特にフンは「レオパからのお便り」。色や形の変化は、体調不良を知らせる重要なサインになります。

また、月に1回の大掃除の際にレオパの体をよく観察することも重要です。実際にレオパの体を持ち上げて、脱皮不全を起こしていないか、お尻周り(総排泄孔)は汚れていないかなどをしっかりチェックします。掃除のタイミングは、レオパの体調の異変に気づくチャンスです。

理由3:不快なニオイを防ぐため

フンや尿を放置すれば、当然ニオイが発生します。こまめな掃除は、レオパとあなたの両方にとって快適な空間を維持するために不可欠です。

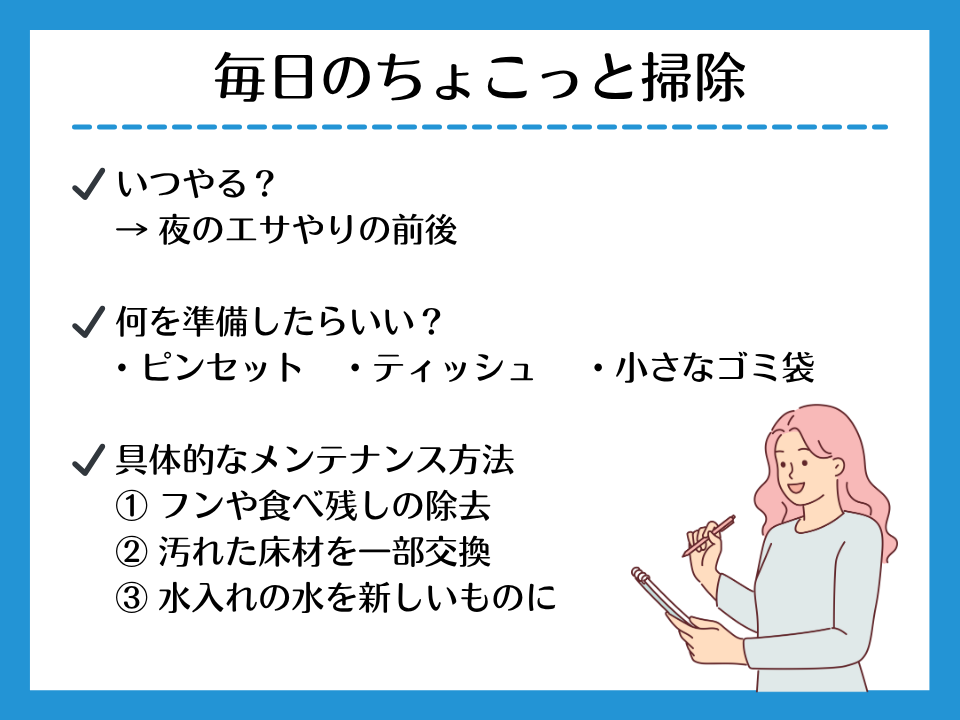

【5分で完了】毎日のちょこっと掃除

まずは、日々の習慣にしたい簡単な掃除です。気負わずに、自らの歯磨き感覚で取り組んでみてください。

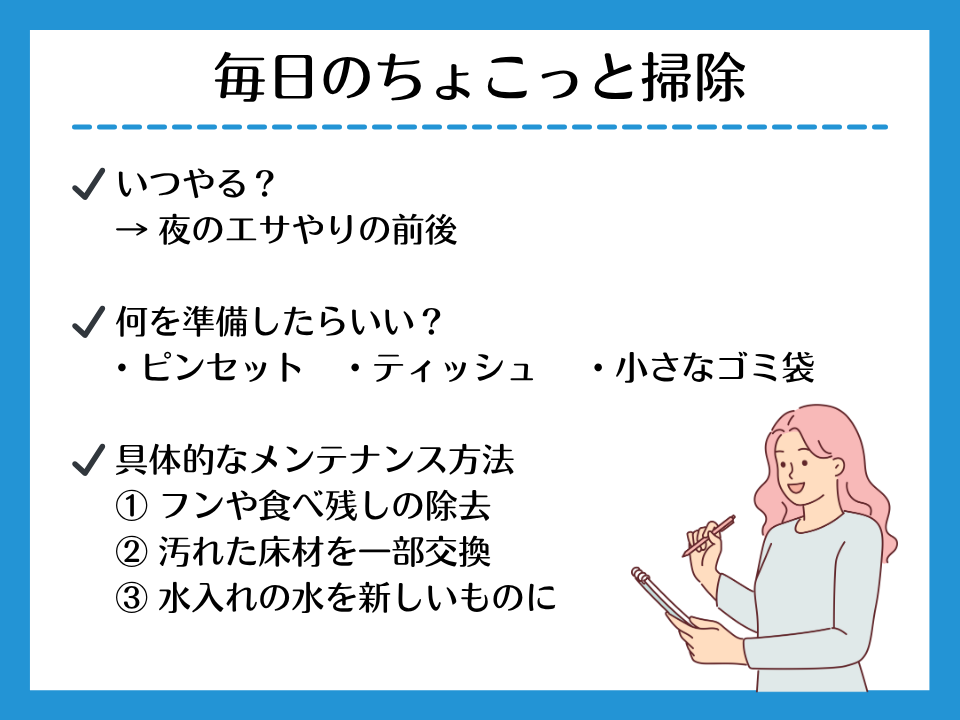

メンテナンスのタイミングはいつ?

レオパが活動を始める夜のエサやりの前後が掃除のベストタイミングです。

エサやり前だと、人間の手を餌だと勘違いする場合もあるので、個人的にはエサやりの後がおすすめです。しかし、エサやりの直後にレオパの体を触ると、まだ消化できていない餌を吐き戻してしまう可能性があります。エサやりの後に掃除を行う際は、レオパの体に負担をかけないように注意して行いましょう。

メンテナンス時に準備するもの

準備するものは、以下のものだけでOKです。

- ピンセット

- ティッシュ or キッチンペーパー

- 小さなゴミ袋

この3つに加えて、床材が細かいソイルや土などの場合は、穴やスリットが空いているスコップを用意するとフンの掃除が楽になります。

メンテナンス時にやること

- フンや食べ残しをピンセットでつまみ、ティッシュにくるんで捨てる。

- 尿やフンで汚れた床材があれば、その部分だけ取り替える。

- 水入れの水とウェットシェルター上部の水を新鮮なものに交換する。

これだけです。そして、フンを捨てる前に1秒だけフンの状態をチェックする癖をつけましょう。

- 【健康なフン】: 黒い固形+白い固形(尿酸)がセットになっている。

- 【注意サイン】: 下痢状/いつもと色が違う/尿酸が黄色い。

エサやりの際とほとんど同じ形状のものがケージ内にある場合は、フンではなく「吐き戻し」かもしれません。吐き戻しはケージ内の温度が低い場合やパネルヒーターを設置していない場合に起こることが多いです。今一度、ケージ内の温度や設備を見直しましょう。

毎日のちょこっと掃除Q&A

【月1で実践】ケージ丸洗い&リセットの手順

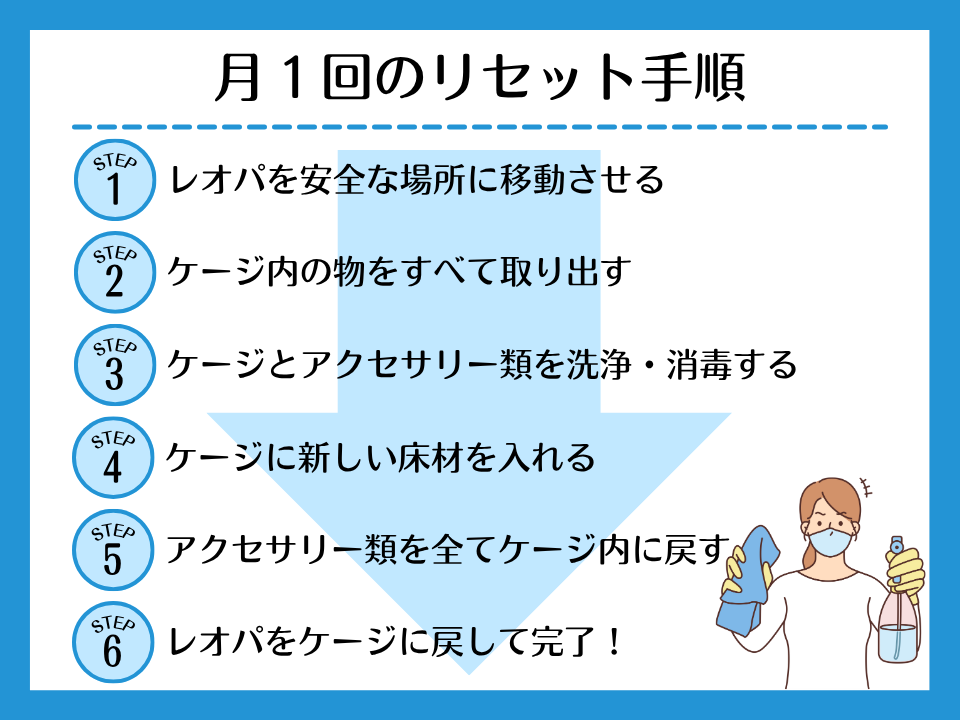

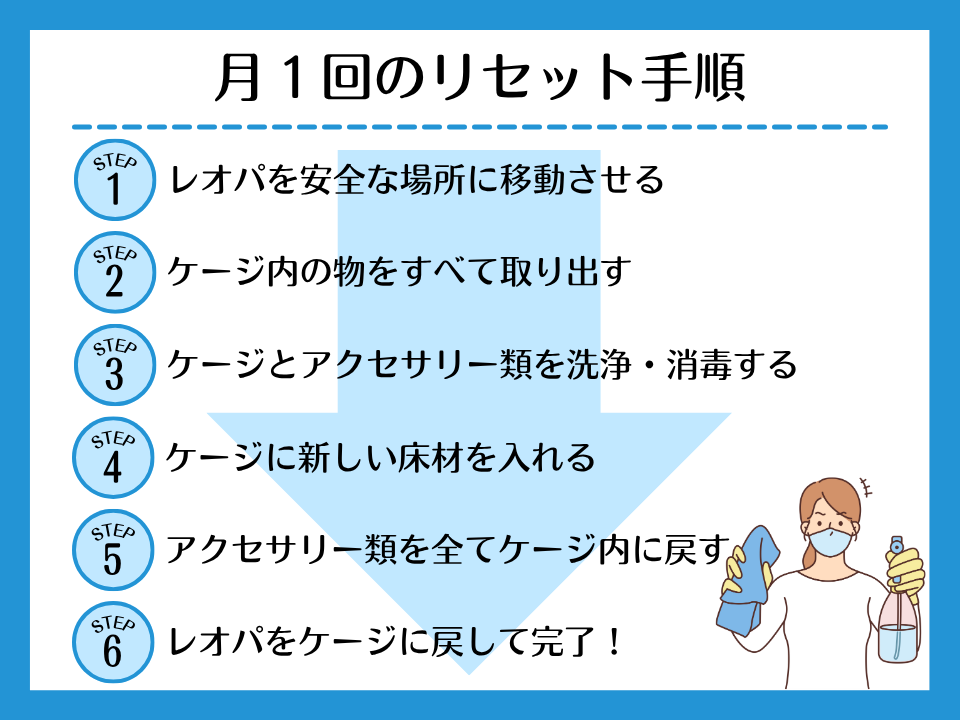

月に一度は、ケージ全体をリセットして、見えない雑菌も一掃しましょう。手順通りに進めれば、作業時間は30分もかかりません。

STEP1:レオパを安全な場所へ移動

掃除中、レオパには別のケースで待機してもらいます。フタ付きのプラケースなどに入れて脱走しないように注意しましょう。普段使っている床材を少し入れてあげると落ち着きますよ。

STEP2:ケージ内の物をすべて取り出す

シェルター、水入れ、温湿度計など、ケージの中身をすべて空にします。古い床材も全て捨ててください。

STEP3:ケージとアクセサリー類を洗浄・消毒する

空になったケージとアクセサリー類を全て洗浄し消毒しましょう。

プラスチック製のもの

柔らかい素材のものを使って細かい傷がつかないように気をつけながら洗浄します。水やぬるま湯で洗った後に、爬虫類用の安全な洗浄スプレーを使い、消毒をしましょう。

陶器製のもの

ブラシでこすり洗いした後、爬虫類用の安全な洗浄スプレーを使うか、熱湯をかけて消毒します。

素焼きウェットシェルターのカビ対策

カビが発生しやすく、洗剤が染みこみやすい素焼きのシェルターは、特に丁寧な手入れが必要です。

- 洗浄: 古い歯ブラシなどを使い、水やぬるま湯だけで表面の汚れをこすり落とします。このとき、洗剤は絶対NGです。

- 消毒: 鍋で5分間煮沸するのが最も確実で安全です。火傷には十分注意してください。

- 乾燥: 消毒後、風通しの良い場所で48時間ほど、中まで完全に乾かします。この乾燥がカビ再発防止のキモです。

消毒のために使用する鍋は、安い物で良いので人間用と分けて用意する方が衛生的です。

STEP4:ケージに新しい床材を入れる

古い床材はすべて廃棄し、新しい床材を入れてください。これでケージ内がリフレッシュされ、ニオイもなくなります。

STEP5:アクセサリー類を全てケージ内に戻す

洗浄・消毒の終わったアクセサリー類を全てケージ内に戻してください。

STEP6:レオパをケージに戻して完了!

最後に、移動させておいたレオパをケージに戻してメンテナンスの完了です。

このとき、少なからずレオパにストレスがかかっているので、手早くケージに戻してあげるようにしましょう。ケージに戻してすぐは落ち着かないかもしれませんが、しばらくすると落ち着いてきます。

月1メンテナンスQ&A

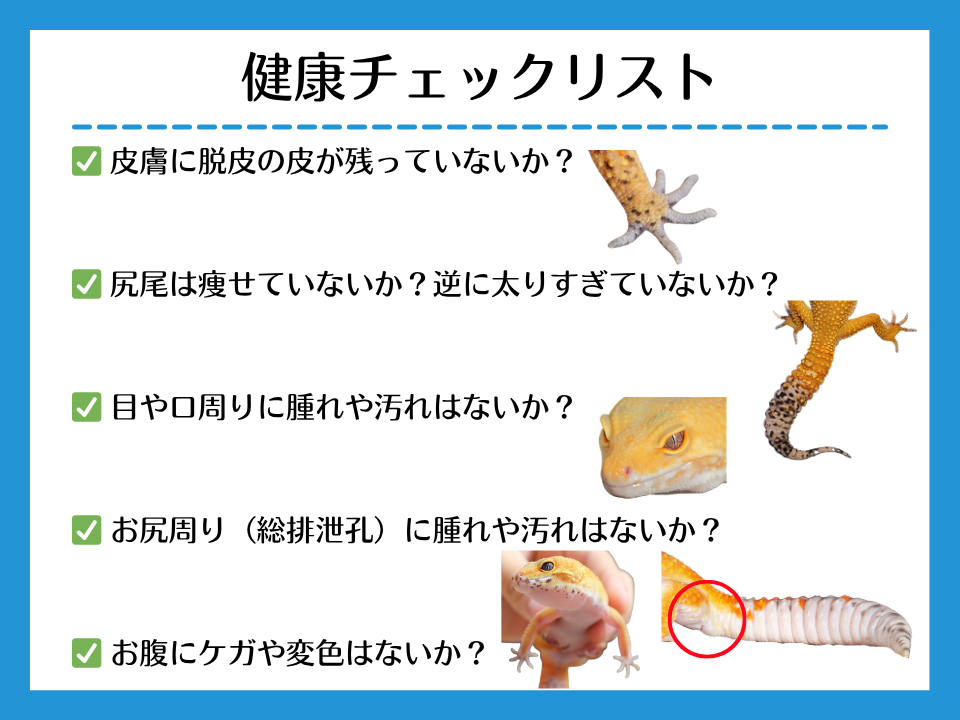

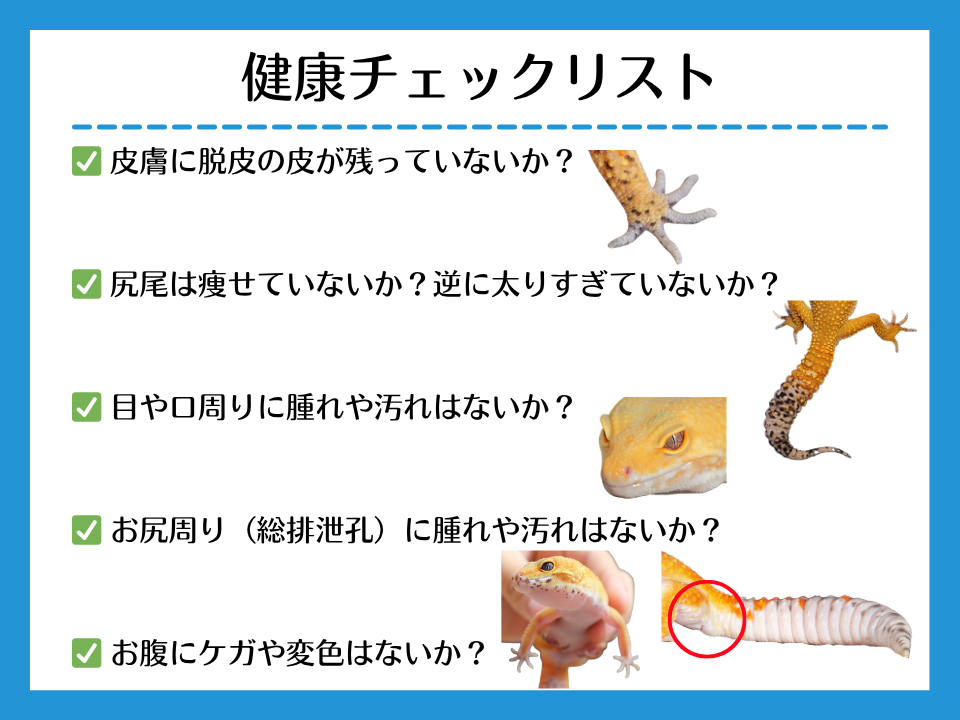

【見逃し厳禁!】掃除中にできる健康チェックリスト

レオパを移動させる際は、体の隅々までチェックする絶好のチャンスです。

- 皮膚:脱皮の皮が指などに残っていないか?

- 尻尾:栄養のバロメーターである尻尾は、痩せていないか?逆に太りすぎていないか?

- 目・口周り:腫れや異常な汚れはないか?

- お尻(総排泄孔)周り:腫れや異常な汚れはないか?

- お腹周り:普段見えないお腹側に、ケガや変色はないか?

指に脱皮の皮が残っている状態(脱皮不全)は、放置すると指が壊死し「指飛び」になってしまう原因です。尻尾の先や指の先などの末端に脱皮不全は起こりやすいので、メンテナンスの際にしっかりチェックを行いましょう。

もし、脱皮不全を見つけたら、ぬるま湯に3〜5分程度浸けてあげる温浴を行い、脱皮の皮を十分にふやかしてから綿棒などで取り除きます。

また、オス個体によく見られるのが、総排泄孔周りの異常である「プラグ詰まり」です。ヘミペニスを収納する袋(クロアカルサック)に溜まる栓子が自然に排出されずに詰まってしまうと、感染症を引き起こしたり排泄が困難になってしまったりします。このプラグ詰まりは初期であれば、温浴をさせながら綿棒などで取り除くことで対処できます。しかし、出血を起こしている場合や赤く腫れている場合は、爬虫類を診てもらえる動物病院に連れて行かなければなりません。

脱皮不全もプラグ詰まりは「よくある一例」で、どのような異常も早期発見が大事です。メンテナンス時のチェックで健康な体を守ってあげましょう。

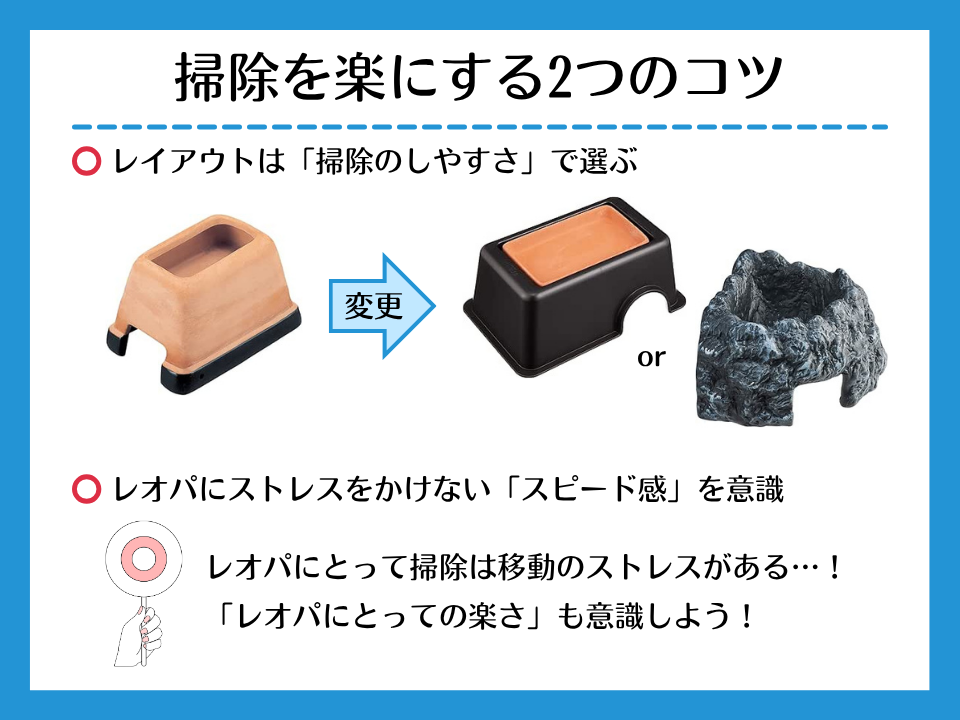

もっと掃除を楽にする2つのコツ

最後に、この掃除を無理なく続けるためのコツをお伝えします。

コツ1:レイアウトは「掃除のしやすさ」で選ぶ

おしゃれで複雑なレイアウトは、掃除の難易度を上げてしまいます。「ウェットシェルター」「水入れ」「温湿度計」を基本としたシンプルなレイアウトが、結果的に清潔な環境を維持しやすくします。

素焼きのウェットシェルターをハイドロボックスに変更すると、素焼き部分が少なく、鍋での煮沸消毒も簡単です。また、モイストシェルターコーナーは素焼きのウェットシェルターと同様にシェルター内を高湿度に保つことができますが、カビが生えにくくおすすめです。

コツ2:レオパにストレスをかけない「スピード感」

レオパにとっての「楽さ」も考えなくてはなりません。掃除はレオパにとってストレスです。事前に道具をすべて準備し、一連の流れをイメージしてから始めることで、スピーディーに終わらせてあげましょう。

まとめ:ケージ掃除は最高の愛情表現

ケージの掃除は、面倒なお世話ではありません。

- 病気を予防し、健康を守るための最も重要な習慣

- 掃除はフンの状態や体の様子から、体調変化に気づける健康診断タイム

- レオパへの愛情を深める、大切なコミュニケーションの時間

正しい知識があれば、掃除はもっと楽しく、もっと意義のあるものになります。この記事をブックマークして、次回の掃除からぜひ実践してみてください。あなたのレオパとの暮らしが、もっと豊かになることを願っています。

次回は、レオパの健康を守るために大切な【⑤育て方:成長ステージ毎の飼育方法と長生きのコツを知ろう!】をお届けします。

愛するレオパに長生きしてもらうための考え方や飼育方法をご紹介しますので、お楽しみに!

【初心者必見!レオパ飼育ガイド】全10回のリンクはこちらから。※執筆中

- ①飼い方の基本:飼育環境を確認しよう!

- ②飼育環境の整え方:必要なものを把握してケージと器材を揃えよう!

- ③餌と給餌方法:健康的な食事を考えよう!

- ④ケージの掃除方法:メンテナンス時に健康状態もチェックしよう!★今ここ

- ⑤育て方:成長ステージ毎の飼育方法と長生きのコツを知ろう!

- ⑥導入〜月々のランニングコスト:飼育に必要な費用を知っておこう!

- ⑦触れ合い方:ハンドリング方法と慣れさせ方のコツ

- ⑧正常な脱皮とトラブル対策:温浴の方法もご紹介!

- ⑨健康管理:主な病気について!予防と対処法

- ⑩モルフ別飼育方法:品種によるお世話方法の違いを理解しよう!

\ このブログが役に立ったら /